잠시 열린 포털의 공간

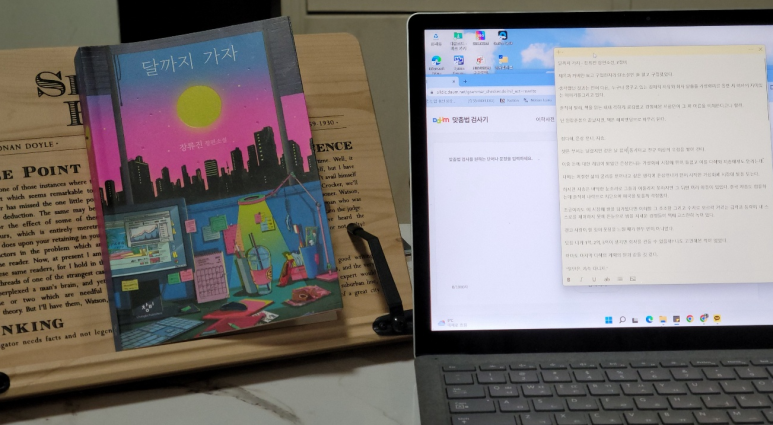

달까지 가자 - 장류진 장편소설

제목과 커버만 보고 구입한지라 SF소설인 줄 알고 구입했었다.

아니었다.

생각했던 것과는 전혀 다른, 누구나 꿈꾸고 있는 경제적 자유와 회사 탈출을 가상화폐를 통한 세 여자의 재미있는 이야기를 그리고 있다.

솔직히 말해, 책을 읽는 내내 격하게 공감했고 경험해본 사람만이 그 피 마름을 이해한다고나 할까.

난 일장춘몽으 끝났지만, 책은 해피엔딩으로 마무리된다.

정다해, 은상 언니, 지송.

셋은 부서는 달랐지만 같은 날 입사 동기이고 친구 이상의 우정을 쌓아 간다.

이중 돈에 대한 개념이 밝았던 은상 언니는 가상화폐 시장에 뛰어들었고 이를 다혜와 지송에게도 알리는데.

다혜는 처절한 삶의 굴레를 벋어 나고 싶은 생각에 은상 언니가 먼저 시작한 가상화폐 시장에 발을 딛는다.

하지만 지송은 삐딱한 눈초리로 ;그들과 어울리지 못하지만 그 뒤엔 여러 아픔이 있었다. 결국 지송도 합류하는데 솔직히 나락으로 치닫으며 파국을 맞을까 걱정했다.

조금이라도 이 시장에 발을 담가봤다면 이해할 그 초조함 그리고 수시로 오르락 거리는 급락과 등락에 내 스스로를 제어하지 못해 뜬눈으로 밤을 지새운 경험들이 책에 고스란히 녹아 있다.

결코 사람이 할 짓이 못됨을 느낄 때가 한두 번이 아니었다.

당장 내게 1억, 2억, 3억이 생기면 회사를 관둘 수 있을까? 나도 고민해본 적이 있었다.

아마도 마지막 다혜의 계획의 말과 같을 것 같다.

"일단은, 계속 다니자."

작가가 실제 경험을 통해 얻은 것만 같은 소설 속 직장 문화생활은 내게 큰 공감을 불러일으켰고 이상과 현실이 다르다는 것을 적절한 비유로 보여주기에 고개를 끄덕일 수밖에 없었다.

쉬운 문장과 드라마와 같은 전개는 쉽게 읽히고 몰입감도 뛰어났다.

개인적으론 시간별 전개 구성을 상당히 좋아하는 편이고 이 소설 또한 일자별 흐름으로 이어지기에 과거와 현재를 오고 가는 복잡함이 없기에 빠른 전개가 느껴진다.

절대 어려운 책이 아니다. 그냥 일상적인 그리고 우리가 겪은 시대적 이슈의 하나인 가상화폐를 통해 지옥 같은 현실을 탈출하고픈 내 마음과도 같은 내용이 잘 담겨 있는 재미있는 소설이다.

편안한 마음을 에필로그를 끝내고 등장한 해설은 당황스러웠다. 그냥 추천사가 낫지 않았을까?

그런 태도는 '서태'를 누구나 지각 가능한 객관적인 것으로, 독서의 체험에 앞서 이미 우리 앞에 주어진 자명한 현실의 덩어리로 이인하게 한다는 점에서 문제적이다. 하지만 '서태'는 어디까지나 작가에 의해 사후적으로 구성되어 제시된 것이면서도 일단 성공적으로 제시된 후에는 현실의 자연스러운 일부처럼 간주되는 '인공적 구성물'에 가깝다.

p.349 / 해설 - 한영인

중요한 건 세명 모두 다행히도 순간 생긴 포털을 이용해 돈을 벌었고 해피엔딩을 맞았고 그로 인해 발전적인 삶을 그리고 있다는 내용이 그나마 위안이 된다.

일장춘몽으로 끝난 나의 2016년을 떠올리며...

📔 책 속의 문장 들 📔

<달까지 가자의 의미> - p.121

언니가 우리 둘만 있는 채팅방의 이름을 'To the Moon'으로 바꿨다. 자시 매수 가상화폐의 가격 폭등을 바라는 전 세계 투자자들의 은어였다. 우리는 달까지 가기로, 그때까지 버티기로 약속했다.

<웃기는 장면 연출> - p.174

통로에 들어선 순간 모자가 훌렁, 뒤로 넘어갔는데 모자 아래 양옆으로 달린 아이보리색 레이스 끈을 턱 밑에 묶어 두어서 모자가 바닥에 떨어지지 않고 목에 대롱, 걸렸다. 지송이는 그렇게 턱 아래에 커다란 레이스 리본을 매고 거북이 등겁찔처럼 등 뒤에 모자를 매단 채로 통로를 어정어정 걸어 들어오기 시작했다.

<명품과 짝퉁> - p.177

언니의 트렁크는 우아하게 미끄러졌다. 바퀴는 360도로 돌아갔고 내가 원하는 방향으로 힘을 조금만 주어도 즉시 그쪽으로 흐르듯 방향을 바꿨는데 그 동작의 이음매가 전혀 느껴지지 않았다. 마치 중력을 거스르기라도 하는 것처럼, 얼음 위에 놓인 또 하나의 얼음처럼. 구체적으로 어디라고 말할 수 없을 정도로 전체적으로 견고했고, 바로 그래서 매끄러웠다. 힘을 들이지 않고도 쉽게 굴릴 수 있었다.

반면 내 트렁크의 바퀴는 앞뒤로만 굴러가는 것이라 방향을 틀 때마다 덜그덕거렸고, 그걸 끌고 있는 손목에 부담이 갈 수밖에 없었다.

<좋은 문장> - p.259

내일이 오늘보다 나을 것이라는 기대가 없던, 아니 그게 무엇인지조차 모르던 나날들, 더 나빠지지 않기만을 바라던 시간들. 그런 게 너무 당연해서 서글프지도 않고 억울하지도 않고 그저 일상이었던 매일과 아무도 모르는 사이에 묵고 묵은 얼룩 같은 초라한 마음들의 모양을.

<돈의 흐름> - p.332

"예전에 언니가 그랬잖아. 돈의 속성을 알아내고 말 거라고 어디로 가는지, 어느 쪽으로 흐르는지, 그런 들을 밝혀낼 거라고." ... (중략) ...

여전히 시선을 바닥에 둔 채. 언니가 나지막이 읊조렸다.

"돈도, 자기 좋다는 사람한테 가는 거야."

<백배 공감> - p.336

생각해보면 회사라는 공간이 싫은 건 사무실 자체의 문제가 아니라 그 안에 있는 사람들 탓이었다. 내게 일을 주거나, 나를 못살게 굴거나, 내 상식으로는 이해할 수 없는 언행을 하는 사람들.

'Book' 카테고리의 다른 글

| 하얼빈 - 김훈 장편소설 (0) | 2022.10.24 |

|---|---|

| 리아가족 - 양수련, 윌라오디오북 (0) | 2022.10.19 |

| 책과 우연들 - 김초엽 | 김초엽 에세이 (2) | 2022.10.02 |

| 9월 독서결산 (파친코 1, 2 / 하쿠다 사진관 / 완전한 행복 / 방금 떠나온 세계) (2) | 2022.09.29 |

| 방금 떠나온 세계 - 김초엽 (2) | 2022.09.29 |

댓글